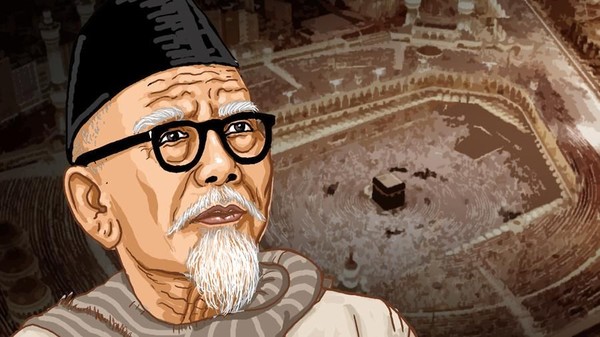

tagarutama.com – Aku masih ingat saat Pertengkaran di meja makan keluarga, bersama Ayahku Sutan Mohammad Salim. Pada suatu hari di tahun 1905, kejadian yang tak dapat dihindari. Aku, Agus Salim, ngotot tak ingin mengikuti saran orang tuaku agar mau menerima bekerja di Jeddah atas tawaran pemerintah Hindia Belanda setelah lulus sekolah. Sang Ayah terus bersikeras menolak tawaran itu. Ibuku yang bernama Siti Zainab, ingin aku menerima pekerjaan di negeri Hejaz agar bisa bertemu dan berguru dengan Sang Paman yang juga Seorang ulama besar di Makkah, yaitu Syeikh Ahmad Khatib.

Sejak meninggalkan rumah menuju Batavia untuk menempuh pendidikan HBS (Hogere Burgerschool, setingkat SMA), aku merasa sudah harus lepas pengawasan. Aku merasa apa yang aku harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, selepas Lulus HBS, ibuku mulai bersedih dengan kondisiku saat ini. Ia tak melihat lagi anaknya menjalankan ibadah sebagaimana mestinya orang yang beragama Islam. la menjadi cemas. Mendengar anaknya mendapat tawaran bekerja sebagai penerjemah kantor konsulat Belanda di Jeddah, seperti menjadı obat kecemasannya. Berharap, Sang Paman ulama kondang di tanah jazirah arab dapat membimbing pemahaman agama. Kecemasan itu pula yang mengantarkan kesuksesanku kelak. Tapi aku tak suka dengan tawaran ini. tetap ingin fokus mengejar cita-citaku mendapat beasiswa pendidikan dokter di universitas yang ada di negeri Belanda.

Dalam catatan Kustiniyati Mochtar yang berjudul Agus Salim Manusia Bebas di buku Seratus Tahun Agus Salim, diceritakan bahwa Salim pernah jauh dari Islam. Selama lima tahun menempuh pendidikan di HBS, Salim merasa tak dapat berpegang pada suatu agama secara sungguh-sungguh. Pendidikan ilmu pengetahuan saat itu menjauhkan anak didik dari agama. Salim sempat menjadi agnostik. la tak percaya pada agama satu pun, apalagi hal yang tidak diterima secara akal.

Di depan para mahasiswa Cornell University sebagai dosen tamu pada 1953, seperti yang dikutip Kustiniyati Mochtar, Salim berkisah, “Ketika aku berumur 15 tahun, aku dikirim sekolah di Jakarta. Ketika itu saya telah menyelesaikan bagian pertama pendidikan agama sebagai orang Melayu dan Islam. Maka aku mulai sekolah sesuai aturan Barat. Mulai sekolah rendah Belanda pada usia tujuh tahun; boleh dikata ketika itu termasuk kelinci percobaan pertama orang-orang bumiputera yang diberi pendidikan Barat.”

Aku lahir di Kota Gedang, Sumatera Barat, pada tahun 1884. Adalah anak seorang Jaksa tinggi di Pengadilan negeri Riau. Kedudukan Sang Ayah yang tinggi, menyebabkanku berkesempatan sekolah di Europeese Lagere School (ELS). Sekolah itu biasanya hanya menerima anak-anak keturunan Eropa saja. Selama bersekolah aku telah menunjukkan kecerdasan. Sampai-sampai kelebihanku ini memikat hati seorang guru berkebangsaan Belanda bernama Brouwer. Sang Guru meminta kepada ayah Salim agar Sang Anak bisa tinggal bersamanya. Guru itu ingin memberikan bimbingan langsung sambil memberikan gizi yang cukup bagi pertumbuhanku. Ayahku memenuhi permintaan itu, tetapi dengan syarat hanya sampai waktu makan malam saja dan tidur tetap di rumah. Sang Ayah tetap ingin bisa menjaga pertumbuhan Salim kecil.

Lulus dari ELS, aku dikirim ayah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan ke Hogere Burgerschool (HBS). Tinggal in de kost pada keluarga Belanda. Selama Sekolah di HBS, lagi-lagi aku mengesankan para guru. Hampir semua bidang pelajaran yang diikuti menonjol. Pada 1903 aku menjadi lulusan terbaik siswa HBS se-Hindia Belanda.

Sebagai lulusan terbaik, aku berharap bisa mendapatkan beasiswa kuliah di Belanda dengan mengambil jurusan kedokteran. Karena menjadi dokter memang cita-citaku. Sayangnya, saat itu kebijakan pemerintah kolonial masih belum bisa menempatkan warga pribumi mendapat pendidikan setingkat universitas.

Aku tak patah semangat. Ayah mengusahakan agar aku bisa mendapatkan kedudukan status gelijkgesteld, yaitu kewarganegaraan yang sejajar dengan bangsa Eropa. Mengingat pada saat itu pemerintahan kolonial Hindia Belanda memberlakukan hukum strata kewarganegaraan. Orang Eropa berada di kelas satu, kelas dua adalah para timur asing. Sedangkan pribumi di kelas tiga. Status kewarganegaraan yang menjadi syarat utama agar bisa mendapatkan pendidikan setingkat Universitas. Atas usaha Ayah yang tak pantang menyerah, status itu akhirnya didapatkan. Jarang-jarang warga prıbumi apalagi muslim bisa mendapatkan status itu. Meski status sudah terpenuhi, tetap saja beasıswa tak kunjung turun.

Usaha demi usaha yang dilakukan pun terdengar sampai ditelinga Raden Ajeng Kartini, seorang puteri bangsawan dari Jepara. Sebenarnya, R.A Kartini sendiri berharap bisa mendapatkan pendidikan di Belanda. Curhatnya kepada Ny Abendanon Istri pejabat tinggi Belanda bidang Pendidikan melalui surat menyurat mendapat respon yang baik. la berhasil menerima beasiswa ke universitas di Belanda. Namun, orang tua tak mengizinkannya pergi jauh. Dengan berat hati ia tak jadi mengambil beasiswa tersebut. Semenjak mendengar tentangku, kembali R.A. Kartini meminta kepada Ny. Abendanon agar beasiswa yang didapatkannya bisa diberikan kepada pemuda cerdas yang berhasil lulus menjadi siswa terbaik HBS se-Hindia Belanda. Meski begitu, aku tetap tak mendapatkan beasiswa yang diharapkan.

Selama penantian memperoleh beasiswa, seorang orientalis dan penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan pribumi yang bernama Snouck Hurgronje menjumpaiku. Snouck menggodaku agar tak usah menjadi dokter. “Menjadi dokter sebenarnya tak memadai, bayarannya kecil.” kenang perkataannya dan kuceritakan perkataan Snouck Hurgronje di depan mahasiswa Cornell University.

Snouck menyarankanku agar bekerja sebagai Konsulat Belanda di Jeddah. Itu karena kemampuanku menguasai 4 bahasa; Belanda, Inggris, Perancis dan Jerman yang menjadi alasan Snouck memilihku. Tapi Menurutku, tawaran ini adalah uji coba dari Snouck Hurgronje untuk menempatkan pribumi sebagai tenaga konsulat Belanda di beberapa negara.

Secara prinsip, aku menolak tawaran itu. Sejak lulus HBS aku memang bertekad tidak ingin menjadi pegawai pemerintahan, Cita-citanya hanyalah ingin melanjutkan pendidikan ke universitas. Sang Ayah awalnya mendukung cita-citaku untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Sang Ayah yang pernah melihat adanya warga Belanda berpendidikan universitas bisa masuk Islam menganggap kalau pendidikan Belanda tidak bertentangan dengan agama. Tapi semua itu berubah dengan adanya tawaran Snouck Hurgronje. Permohonan beasiswa yang tak kunjung datang sekaligus kecemasan Ibu yang melihatku sudah tak berpegang pada agama melengkapi alasan agar menerima tawaran itu. Orang tuaku Penuh harap, dengan mengambil pekerjaan di Jeddah, aku bisa dekat dengan Sang Paman. Syeikh Ahmad Khatib ketika itu adalah seorang Imam Masjidil Haram sekaligus Mufti Mazhab Imam Syafi’i.

Tetapi aku tetap ngotot tidak mau menerima tawaran pekerjaan itu dengan alasan impian dan cita-citaku berbeda dan tak mau bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda.

Konflik semakin lama semakin berkepanjangan antara aku dan orang tuaku. Sering terjadi pertengkaran di rumah, dan paling sering disekitaran meja makan. Ayah dan anak sama-sama bersikap keras, Ibupun diliputi kesedihan, jatuh sakit dan tidak beberapa lama kemudian ibu meninggal dunia.

“Akhirnya untuk menghormati pesan terakhir ibu, aku merasa harus menerima tawaran untuk bekerja di Jeddah dengan kedudukan sebagai ahli terjemah dan mengurus jemaah haji Indonesia pada konsulat Belanda di Jeddah. Aku langsung membeli sebuah buku kecil, mulai belajar bahasa arab dan berangkat ke Jeddah.” Keputusan berat itu kuambil. Demi mentaati wasiat terakhir Sang Ibu, mau tak mau aku harus menerima tawaran itu.

Baca juga: Menyelami Modernisasi Islam dari Buah Pemikiran Natsir

Tahun 1906 saat usiaku memasuki umur ke-22, aku berangkat ke Jeddah dan bekerja sebagai konsulat bidang penerjemah. Selama bekerja sering kali aku menghadapi sikap yang tak nyaman. Atasanku di tempat kerja mulai tidak menyukaiku sejak pertama bekerja. Begitu tiba di Jeddah, sesuai jabatanku langsung meminta meja kerja di kantor.

Aku yang merasa diri sudah mendapatkan kedudukan gelijkgesteld membuat atasanku yang berkewarganegaraan Belanda itu tak suka. Atasanku masıh menganggap bahwa aku adalah anak jajahan yang tak pantas diperlakukan sama dengan bangsanya. Kadang kala, ketika terjadi masalah antara pihak konsulat Belanda dengan warga pribumi yang sedang menunaikan haji, aku selalu berpihak kepada orang-orang sebangsaku. Jelas saja, kelakuanku ini semakin membuat jarak dengan atasanku.

Selama lima tahun bekerja selama itu pula antara aku dan atasanku berada pada masa yang penuh ketegangan. Pengalaman ini membentuk diriku yang tak senang dengan sikap-sikap para penjajah. Selesai bekerja di Jeddah, aku berjanji tidak akan kembali bekerja pada pemerintah Kolonial.

Dibalik pekerjaannya yang tak nyaman, aku mendapat tempat sesuai yang diharapkan orang tuaku. Sesekali pergi ke Makkah bertemu Sang Paman untuk berdiskusi persoalan agama. Perlu di ketahui, Pamanku Syeikh Ahmad Khatib adalah orang non-arab pertama yang pernah menjadi Mufti Mazhab Imam Syafi’i. Banyak murid-muridnya yang menjadi ulama di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah ulama yang berpengaruh, seperti Syaikh Jamil Jambek, Syaikh Abdul Karim Amrullah (Ayah Buya HAMKA), termasuk juga K.H Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan K.H. Hasim Asyari pendiri NU.

Aku yang dianggap sebagai anak cerdas hasil didikan Belanda yang men-tuhankan ‘akal benar-benar diuji akalku oleh Sang Paman. Alam pikiranku yang rasionalis membuat Sang Paman harus memberikan jawaban yang berbobot atas pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan. Seperti, bagaimana hubungan Allah dengan makluk. Bagaimana Al-Qur’an diturunkan. Kemudian bagaimana Al-Qur’an diciptakan, sedangkan Allah Swt sendiri tidak nampak. Begitu juga kalau Muhammad yang menciptakan Al-Qur’an, juga tak masuk akal, karena Sang Nabi pun tak bisa membaca dan menulis.

Caraku berguru kepada Paman memang tak sesuai sebagaimana mestinya antara guru dan murid dalam menutut ilmu. Pamanku selalu bersikap bijaksana. la sadar, cucu dari saudara ayahnya ini berpikir merupakan seorang anak muda dari cara berpikir pendidikan barat. Sesuatu yang tak masuk akal sulit diyakini secara benar. Dalam mendalami agama Islam. Aku banyak melakukan pembandingan dengan penuh kritik dari pada mendengarkan fatwa guru semata seperti murid-murid Pamanku lainnya.

Dalam tulisan Hamka di buku Seratus Tahun diceritakan Agus Salim mengatakan, bahwa Salim adalah murid Syaikh Ahmad Khatib yang berbeda sendiri. “Agus Salim mempunyai pengetahuan umum yang luas serta menguasai bahasa Belanda dan Inggris, sehingga sesuatu yang didengar dari Syaikh Ahmad khatib dapat dibanding-bandingkan dengan penuh kritik. Setiap pertemuan dengan Syeikh Ahmad Khatib lebih banyak bersifat diskusi daripada semata-mata mendengarkan fatwa guru.” Tulisnya.

Hamka juga menambahkan kalau Syeikh Ahmad Khatib pernah bersekolah di sekolah Raja di Bukittinggi. Sehingga, pengetahuan ilmu barat yang dimiikinya mampu menjawab kekritisan Salim.

Memang sudah takdir Allah Swt, semua keraguanku dapat terjawab oleh Sang Paman. Yang awalnya berislam karena faktor bawaan identitas kebangsaan, kini aku membenarkan secara yakin. Semasa itu keislamanku seolah-olah bawaan kebangsaan saja dan bukanlah menjadi agama keyakinan yang bersungguh-sungguh. Tetapi selama lima tahun di Saudi Arabia aku telah lima kali naik haji, dan sekaligus mengubah sikapku terhadap agama. Dari tidak percaya menjadi ragu, dari ragu menjadi yakin mengakui ke-ada-an Allah dan agama Allah.

Pulang ke tanah air pada 1911, aku menunjukkan sosok yang berbeda. Apa yang diharapkan Sang Ibu sebelum meninggal terwujudkan. Selanjutnya, aku bukan lagi sosok yang jauh dari Islam, tapi telah memilih kepahaman tauhid yang mantap.

Kesadaranku terhadap pendidikan barat yang membuatnya jauh dari Islam juga kusampaikan pada Mahasiswa Cornell University. Profesor Snouck Hurgronje datang pada tahun sekitar 1880 dan kami bertemu sebenarnya adalah untuk memberikan pendidikan Barat di Hindia Timur. Tujuannya adalah merangkul lapisan atas bangsa Indonesia masuk ke dalam kultur Belanda dan dengan demikian mengharapkan mereka mau bekerjasama dengan Belanda.

Tujuan kedua dari begitu kuatnya bujukan Snouck Hurgronje kepadaku adalah menjauhkanku dari ajaran Islam yang sampai saat itu menyebabkanku menjaga jarak dan kurang tertarik kepada pengaruh barat. Terus terang saja, ketika ayah memasukkan aku dan abangku ke sekolah Belanda, orang-orang di kampung agak heboh dan bertanya-tanya, “Apakah aku akan berubah keyakinan?”.

Pulang dari negeri Hejaz, aku menjadi musiim yang taat. Aku kemudian terlibat menjadi anggota Sarekat Islam dan dengan cepat mendapatkan kedudukan pimpinan. Aku juga menjadi intelektual muslim yang menentang sekulerisme dan komunis dalam pergulatan pemikiran di masa pergerakan menuju kemerdekaan.

Menurut Deliar Noer dalam buku Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Agus Salimlah yang lebih banyak memberi cap Islam pada Sarekat Islam. Dia bukan saja mengetahui pikiran barat, tetapi dia adalah seorang pimpinan Sarekat Islam yang paling mengetahui tentang Islam dari sumber aslinya.”

Dari pengalaman mendapatkan pendidikan barat, dikemudian hari tak satu pun anak-anak Salim bersekolah di sekolah Belanda. Ia didik sendiri di dalam rumah.(t.u/01)